网络曝光的吃瓜黑料:真相背后的故事

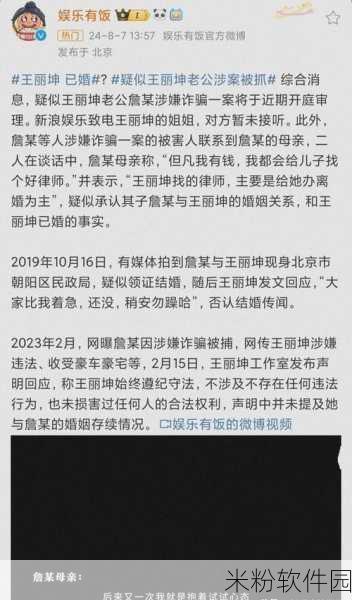

近年来,随着社交媒体的发展,各种关于明星、公众人物的“吃瓜”新闻层出不穷。这些信息往往以“黑料”的形式出现,引发网友们的热烈讨论。然而,这些看似轻松的话题背后,却隐藏着许多复杂和微妙的人际关系,以及社会对名人的审视与期望。

什么是“吃瓜”文化?

简单来说,“吃瓜”指的是围观某个事件或话题,不论其真实性如何。起初是一种娱乐消遣,如今已发展成一种流行文化。在这个过程中,众多个人隐私被暴露在阳光下,而这些内容大多数为未经证实的信息。当大众对于一个人产生好奇时,多数情况下会无条件地相信并传播各种负面消息,从而加剧了舆论压力。

揭密与谣言之间的界限

当涉及到所谓的“黑料”,很容易让人混淆哪些是真相,哪些则是捕风捉影。有些网民可能只是想要分享一些新鲜事,但另一些人却利用这一机会来恶意抹黑他人。因此,对于每一条传闻都应保持警惕,通过验证来源和查找相关事实,以免误导自己及周边朋友。同时,大量假消息带来的不仅仅是影响,也可能导致法律责任的问题。

心理因素驱动舆论潮流

针对热点事件进行围观,有时候是一种集体行为,它源于群体心理中对八卦和窥探私人生活的不懈追求。公众喜爱从知名人士身上寻找共鸣,希望通过他们经历找到自己的情感支持。而这种关注度,在一定程度上也反映了社会价值取向,一部分人在享受该过程时忽略了自身道德底线。

揭秘产业链:谁在操控舆论?

有趣的是,“吃瓜”现象早已形成了一套完整的产业链。一方面,小号、大V借助大量虚假的账号制造噪音,使得某个话题迅速升温;另一方面,还有专门策划公关活动的人士,他们通过炒作将特定议程推入公众视野。从商业角度来看,这类操作确实能吸引注意力,为企业或者个人提高曝光率。但这同时也是双刃剑,因为过火宣传常常会适得其反,让原本正面的形象受到损害。

隐私权 vs. 公众利益: 谁更重要?

面对频繁涌现的信息泄漏问题,一个值得思考的重要命题便生成出来——保护隐私是否真的需要牺牲公共透明性?各国立法虽然努力平衡二者间矛盾,却依然难以实现根本解决策略。不少国家已经开始强化数据保护法规,但对于匿名用户发布的数据监管仍显不足,因此仍需持续探索合适路径。

未来展望:净化网络环境的方法有哪些?

随着技术进步,我们期待更多有效手段可以遏制虚假信息扩散。例如,通过人工智能算法识别可疑账户,并及时做出干预。此外,提高全民媒介素养教育,将帮助网友培养批判性思维能力,更理性地判断真假信息。在良好的氛围下,每位参与者才能真正成为健康互联网生态的一份子,共同维护真实可信的信息交流空间。

以上文章仅供参考,你可以根据实际情况进行调整和修改。 参考文献:1. 《数字时代中的隐私权研究》,作者李明,对现代科技背景下面临的新兴挑战进行了深入分析。

2. 《网络伦理学》,作者王晓华,从伦理学角度探讨当前网络行为所引发的问题及应对措施。

变幻莫测 的社交媒体给我们提供无限获取信息渠道,同时也让不少人生存于丑陋蜚短之中。“红颜薄命”、“寒窗苦读”等词语再次印证,当我们的目光聚焦在其他人的失落时,其实恰恰是在放大自己内心深处那份孤独感用新的方式自我安慰。